Das Geheimnis der Mühlen

Die Kulturgeschichte der Mühle

Die Mühle ist der Urtyp aller entwickelten Maschinen und dazu eine der ältesten. Bereits mit der Ackerbaukultur, die sich von Mesopotamien vor etwa 10.000 Jahren auf Mitteleuropa ausbreitete, war die Mühle der Bestandteil dieser Kultur. Damals war bei uns die Steinzeit oder auch die Zeit der „Bandkeramiker“, die sich von der Ukraine bis zum Atlantik ausgebreitet hat. Man begann, die ersten gepflanzten Kornsorten, wie Einkorn, Emmer, Zwergweizen und Gerste zwischen zwei Steinen zu zermahlen und aus diesem Mehl Fladen und Brot zu backen. Einige Jahre vor unserer Zeitrechnung begann man mit einer Handdrehmühle die Arbeit zu erleichtern. Dieses einfache praktische Gerät hat auf unseren Bauernhöfen bis ins vergangene Jahrhundert seine guten Dienste geleistet.

Von großer Bedeutung war die Qualität der Mühlsteine, die möglichst hart und doch porös, aber nicht spröde sein sollte. Meist nahm man Sandstein, im Mühlviertel auch den Granit. Um eine gute Mahlqualität zu bekommen, nahm man weit entfernte Mahlsteinbrüche und damit auch längere Transportwege in Kauf.

Um die Qualität des Mehls zu steigern, wurden bereits von Römern und Galliern (Kelten) Siebe verwendet, die mit der Hand oder durch ein Mühlenrad in Rüttelbewegung versetzt wurde. Die Gallier hatten solche Mehlsiebe aus Pferdehaaren gefertigt.

Etwa zur gleichen Zeit der Handdrehmühlen wird vom römischen Ingenieur und Architek Vitruv (eigentlich Marcus Vitruvius Pollio, 1. Jh. v.Chr.), erstmals Wassermühlen beschrieben: Am Ende der Wasserradwelle ist ein senkrecht gestelltes Kammrad (Zahnrad) angebracht. Das dreht sich zugleich mit dem Schaufelrad in derselben Richtung. In das Kammrad eingreifend ist ein zweites kleineres waagrechtes Zahnrad (Stockgetriebe) auf einer Mühlenspindel angebracht, die am oberen Ende einen eisernen Mitnehmer hat, der in den Läuferstein eigelassen ist. ... Der über dieser Maschine hängende Trichter führt den Mühlsteinen stetig das Getreide zu, und durch die selbe Umdrehung wird das Mehl gemahlen.

Die Klostermühle

Die Kultivierung unseres Landes erfolgte nach der Wiederbesiedelung durch die germanischen Baiern. Sie schenkten den Benediktinern und später den Zisterziensern Land zur Errichtung von Klostergemeinschaften und damit zur Urbarmachung. Sie verbreiteten das Wissen des Landbaues, der Kräuter, der Viehzucht, des (keltischen) „Bauernkalenders“ sowie der dazu notwendigen Techniken. Das von den irokeltischen Missionaren gegründete Kloster St. Gallen, in der heutigen Schweiz gelegen, wurde bereits im 9. Jahrhundert mit zwei Mühlen ausgestattet, die auch als Stampfe und Walkmühle dienten. Die Zisterzienser bauten grundsätzlich alle ihre Klöster an Talschlüssen mit ausreichenden Fließgewässer. Dieses nützten sie für alle ihre selbstversorgneden Arbeiten, wie Mehl mahlen, Sägewerk, Schmiede, Papierschöpfen, Stoff walken usw.

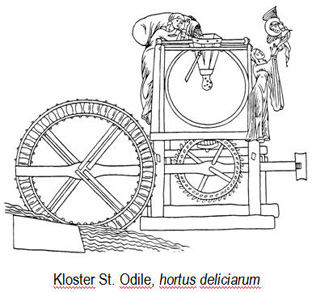

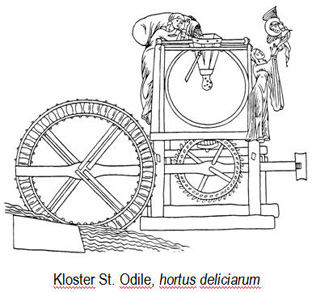

Die älteste Zeichnung des Mühlenbaus im Mittelalter ist von der Äbtissin Herrad von Landsperg, die dem Kloster St. Odile im Elsass vorstand, überliefert. In dieser Bilderhandschrift hortus deliciarum (= Lustgarten) werden in etwa 600 Bildern alles Wissenswerte dieser Zeit im Rahmen der Biblischen Geschichte den oft leseunkundigen Schülerinnen vor Augen geführt.

In unseren hügeligen Alpenland waren sogenannte oberschlächtige (Wasser von oben auf das Mühlenrad rinnend) Wasserräder vorteilhafter, da diese auch bei geringer Wasserführung des Mühlenbaches noch funktionstüchtig waren. Die Mühle stand fast immer an einsamen Ort und außerhalb des Dorfes. Durch das Klappern, Quietschen und Knarren der Mühle waren vielen Menschen dieser Ort unheimlich und so entstanden viele Sagen von Herrgottsmühlen bis zu den Teufelsmühlen.

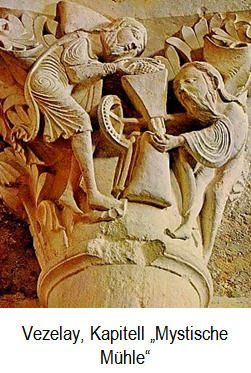

Der Müller, die Müllerin selbst waren zeitlebens von den Kräften der Natur abhängig und ihren unberechenbaren Gewalten ausgesetzt. Rasch konnte da ein Unglüc k über den Müller hereinbrechen: Treibgut, Überschwemmungen oder Dammbrüche vermochten Wehre, Wasserräder, ja ganze Mühlen zu zerstören; manchmal schlugen Blitze in die Mühle ein und setzten sie in Flammen, ebenso wie der ständig vorhandene feine Mehlstaub, der durch Selbstentzündung explodieren konnte. So hat der Müller im Laufe der Generationen einen besonderen geschärften Sinn entwickelt, um die vielfältige Geräuschkulisse von Rütteln und Schütteln, Klappern, Knarren, Knattern, Knirschen, Ächzen, Brummen, Heulen, Rauschen, Klopfen und Summen von Gefahren und Anormalitäten zu erkennen. Viele Lieder besingen den Mut und das Geschick der Müller, die in ihren abgeschiedenen Mühlen, zumeist in Selbsthilfe, ihre Produktionsstätten retteten oder reparierten(Mager/Meißner/Orf: Die Kulturgeschichte der Mühlen. Wasmuth-Verlag, Leipzig 1988 Vezelay, Kapitell „Mystische Mühle). k über den Müller hereinbrechen: Treibgut, Überschwemmungen oder Dammbrüche vermochten Wehre, Wasserräder, ja ganze Mühlen zu zerstören; manchmal schlugen Blitze in die Mühle ein und setzten sie in Flammen, ebenso wie der ständig vorhandene feine Mehlstaub, der durch Selbstentzündung explodieren konnte. So hat der Müller im Laufe der Generationen einen besonderen geschärften Sinn entwickelt, um die vielfältige Geräuschkulisse von Rütteln und Schütteln, Klappern, Knarren, Knattern, Knirschen, Ächzen, Brummen, Heulen, Rauschen, Klopfen und Summen von Gefahren und Anormalitäten zu erkennen. Viele Lieder besingen den Mut und das Geschick der Müller, die in ihren abgeschiedenen Mühlen, zumeist in Selbsthilfe, ihre Produktionsstätten retteten oder reparierten(Mager/Meißner/Orf: Die Kulturgeschichte der Mühlen. Wasmuth-Verlag, Leipzig 1988 Vezelay, Kapitell „Mystische Mühle).

Die mystische Mühle

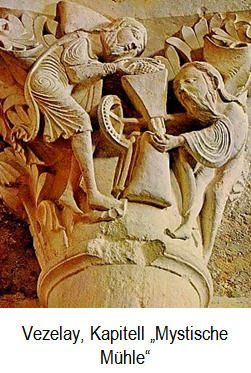

Die alten Kirchenväter beschreiben ein allegorisches Bild der Mühle. Der untere Mühlstein ist das Alte Testament und der obere Mühlstein, der dem Neuen Testament entspricht, wird vom Heiligen Geiste angetrieben. Dies wird in der wunderschönen Relief des Kapitells der Wallfahrtskirche St. Madeleine im burgundischen Vezelay (1130) dargestellt. Moses schüttet das Korn seiner Weisheit in den Trichter der Mühle und Paulus, der Vertreter des Neuen Testamentes, fängt in einem Sack das Mehl auf, aus dem das Lebensbrot für die Chrsten gebacken wird.

Der mystischen Mühle genau entgegengesetzt ist der Sinngehalt der „Teufelsmühlen“. Stets hatte der Müller auch die Folgen für das, als heilig und lebendig angesehene Wasser, das „auf das Rad geflochten wurde“, zu befürchten. In der Antike beschwichtigte man die Wassergeister mit verschiedenen Opfern und im Mittelalter fürchtete man, dass der Teufel im Bunde des Müllers ist, der aus dem (scheinbar) wenigen Korn, soviel Mehl erzeugte.

Mythologie der Mühle

Die Mühle ist ein wichtiger Teil am Initiationsweg des Kornes bis zum gebackenen Brot. Das Korn hat bereits den Initiationsweg des Todes in der Ackerfurche bis zur Wiedergeburt in der hundertfachen Frucht der Ähre hinter sich. Über das Mehl, das durch das „Leid“ des Zermahlens gegangen ist, erwartet nun den Gärungsprozeß im Brotteig, um dann bei hoher Hitze zu dem Lebensmittel par excellence zu werden: Zum Brot des Lebens! Dieses Mysterium der vielfachen Initiation - vom Sterben zum neuen Dasein entspricht auch unseren menschlichem Mysterium des Stirb-und-Werde- Prozesses. Bei solch einem Geschehen in der Mühle, kann Müller und Müllerin als „PriesterIn“ angesehen werden, der diese Initiation vollzieht, wie der/die PriesterIn am Altar der Kirche. Und auch der Mühlstein wird dadurch zum Symbol der Verwandlung von Leben zu Tode und wieder zum Leben. zur Wiedergeburt in der hundertfachen Frucht der Ähre hinter sich. Über das Mehl, das durch das „Leid“ des Zermahlens gegangen ist, erwartet nun den Gärungsprozeß im Brotteig, um dann bei hoher Hitze zu dem Lebensmittel par excellence zu werden: Zum Brot des Lebens! Dieses Mysterium der vielfachen Initiation - vom Sterben zum neuen Dasein entspricht auch unseren menschlichem Mysterium des Stirb-und-Werde- Prozesses. Bei solch einem Geschehen in der Mühle, kann Müller und Müllerin als „PriesterIn“ angesehen werden, der diese Initiation vollzieht, wie der/die PriesterIn am Altar der Kirche. Und auch der Mühlstein wird dadurch zum Symbol der Verwandlung von Leben zu Tode und wieder zum Leben.

Die Bewegung des Mühlsteines steht im Nachvollzug des Sonnenlaufes (siehe auch die norwegische Mythologie). Damit wird das Mahlen des Kornes, die Frucht der Sonne und der Erde, zum kosmischen Prozess. Dieses Symbol des kosmischen Geschehens spendet damit Energie und Information dem Initiationsprodukt Mehl.

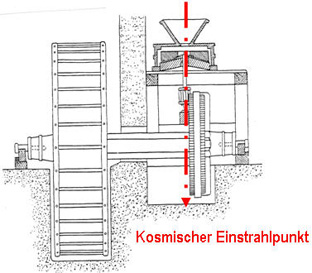

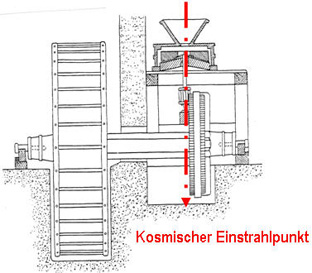

Religionsgeschichtlich(Ausführliche Beschreibung über die axis mundi in der Broschüre: Kantilli: "Heilige Berge der Steiermark, sowie bei M. Eliade: Die Religionen und das Heilige, Kapitel X. Kosmischer Einstrahlpunkt) und geomantisch kann die Achse des Mahlwerkes als achsis mundi, die mythologische Mitte der Welten achse, betrachtet werden. In dieser Mitte sind die drei Welten Oberwelt - Welt - Unterwelt miteinander verbunden und man kann kultisch in diese drei Bereiche gelangen. Damit konnte man in Beziehung zum Kosmisch Göttlichen treten. Alle Heiligtümer und Kirchen liegen an solchen Plätzen. Mythologisch ist hier die Welt entstanden. Und wieder haben wir die Verbindung zwischen Himmel + Erde und damit kann Fruchtbarkeit und Kreativität entstehen. Dieser Gedanke wird dadurch noch bestärkt, da hier ein kosmischer Einstrahlpunkt diese energetischen Verbindungen von Kosmos und Erde herstellt. So ist der Müller, die Müllerin, wie bereits oben erwähnt, wie ein Priester, der an dieser Weltenachse „himmlisches Mehl“ mahlt. Aus diesem Blickwinkel könnten wir einmal ganz anders unser Mehl entdecken. achse, betrachtet werden. In dieser Mitte sind die drei Welten Oberwelt - Welt - Unterwelt miteinander verbunden und man kann kultisch in diese drei Bereiche gelangen. Damit konnte man in Beziehung zum Kosmisch Göttlichen treten. Alle Heiligtümer und Kirchen liegen an solchen Plätzen. Mythologisch ist hier die Welt entstanden. Und wieder haben wir die Verbindung zwischen Himmel + Erde und damit kann Fruchtbarkeit und Kreativität entstehen. Dieser Gedanke wird dadurch noch bestärkt, da hier ein kosmischer Einstrahlpunkt diese energetischen Verbindungen von Kosmos und Erde herstellt. So ist der Müller, die Müllerin, wie bereits oben erwähnt, wie ein Priester, der an dieser Weltenachse „himmlisches Mehl“ mahlt. Aus diesem Blickwinkel könnten wir einmal ganz anders unser Mehl entdecken.

Durch das Bohren des Loches in den Mühlenstein und später durch das Drehen des Zapfens im Loch des Mühlsteines ist das Mahlen ein Symbol für den Geschlechtsakt. Daher ist das Bohrmehl für Fruchtbarkeit und Potenz von Tier und Mensch in der Bauernmedizin verwendet worden.

Die schöne Müllerin

Die Frauen waren anscheinend bereits seit Anbeginn jene, die das Wissen und die Arbeit des Feldes hatten sowie der immer feiner w erdenden Nahrung. So, wie die Mutter und Göttin Erde (Gaia) die Menschen nährt, so übernehmen die Frauen als Dienerin dieser Göttin von der Bestellung des Feldes bis zur vollwertigen Nahrung in der Schüssel zugleich den Dienst an ihre Sippe. Ein der ältesten Darstellungen einer „Müllerin“ ist die 4400 Jahre alte Kleinplastik- Grabbeigabe aus Ägypten. In der Antike übernahmen das Mahlen Sklaven und Tiere, die oftmals geschunden wurden. erdenden Nahrung. So, wie die Mutter und Göttin Erde (Gaia) die Menschen nährt, so übernehmen die Frauen als Dienerin dieser Göttin von der Bestellung des Feldes bis zur vollwertigen Nahrung in der Schüssel zugleich den Dienst an ihre Sippe. Ein der ältesten Darstellungen einer „Müllerin“ ist die 4400 Jahre alte Kleinplastik- Grabbeigabe aus Ägypten. In der Antike übernahmen das Mahlen Sklaven und Tiere, die oftmals geschunden wurden.

Bereits in der Antike wird vom griechischen Dichter Aristophanes um 400 v.Chr. Mühlendirnen als üppige Frauen beschrieben, die beim Mahlen unzüchtige Lieder sangen. Bei den Römern gab es Mühlenbordelle, wo von Müllerin oder Mühlensklavin, Liebesdienste angeboten wurden, entsprechend der rituellen Tradition bei gewissen Festen.

Dieser Zusammenhang hat sich über das Mittelalter, wo die Straße der Bordells „Mühlenstraße“ genannt wurden. Im Pariser Erosviertel ist sicher das weltweit bekannteste Etablissement das Moulin Rouge – die rote Mühle.

Alte Mühlen heute

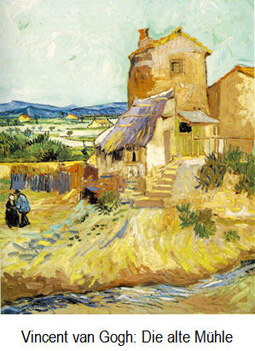

Nachdem man im letzten Jahrhundert die alten „unbrauchbaren“ Mühlen weggerissen hat, gibt es wieder Liebhaber und Handwerker, die diese unsere Kulturdenkmäler restaurieren und manchmal sogar in Gang setzen. Ist dies „nur“ ein Hobby oder eine Denkmal- Erhaltung? Natürlich auch! Aber diese Mühlengebäude haben eine ideale und hohe Energie für eine gute Kommunikation und für Kreativität. Man könnte diese gemütlichen Mühlen heute für Kommunikationszentren, Wirtshäuser oder Jausenstationen nützen. Solche werden dann gern aufgesucht und es wird reichlich konsumiert. Einige berühmte Impressionisten, wie Vincent van Gogh, Gauguin, Schule von Pont Aven (Bretagne) usw., arbeiteten in Mühlengebäuden. Künstler jeglicher Art finden in den alten Mühlen einen wunderbaren Platz für ihre Ideen und Kreationen. Und wenn man sogar noch Korn in diesen Mühlen mahlen kann, so bekommen wir Mehl mit den oben beschriebenen optimalen Qualitäten.

Das Müllerhandwerk

Die Beste Frucht der Erde bringt man uns ins Haus damit gemahlen werde ein feines Mehl daraus. Die Beste Frucht der Erde bringt man uns ins Haus damit gemahlen werde ein feines Mehl daraus.

Im Volkslied wird besungen, es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Das war einmal! Neben Liedern, Märchen und Sagen gibt es nur wenige Zeugnisse des Handwerks der Müller. Müller und Mühlen spielten in der Volkskultur von jeher eine besondere Rolle. In früherer Zeit galt die Mühle als ein Ort „dämonischer Umtriebe“, die „Unehrlichkeit“ des Gewerbes, die häufig isolierte Lage und die soziale Stellung des einerseits vom Grundherren abhängigen, andererseits ein Monopol besitzenden Müllers mögen zu dieser Vorstellung, die in vielen Sagen zum Ausdruck kommt, beigetragen haben.

Seit der Jungsteinzeit, ca. 4000 v. Chr., als die Menschen anfingen, Getreide anzubauen, gibt es Mühlen. Trogmühlen waren die frühesten, sie bestanden aus einem mit der Zeit ausgehöhlten Stein, auf dem mit einem Reibestein das Getreide geschrotet wurde. Diese wurden im frühen Mittelalter, während der Slawenzeit, durch die Handmühle abgelöst. Man drehte nun den Läuferstein in einem eingetieften Unterstein mit der Hand. Jeder Haushalt besaß eine Mühle und sie galt bereits in den ältesten Gesetzen als unpfändbar.

Wassermühlen sind eine Erfindung der Römer. Sie wurden aus den Flussschöpfrädern entwickelt, die in der Antike in Ägypten und Syrien gebräuchlich waren. Die römischen Wasserräder waren unterschlächtig, das heißt, das Wasser schlug von unten an das Mühlrad. Dieses, nur an stärker fließenden Gewässern gut funktionierende System wurde im Mittelalter meist von den in Deutschland entwickelten oberschlächtigen Wasserrädern ersetzt, bei welchen das Wasser im oberen Drittel des Rades anschlägt.

Das Mahlwerk einer Mühle hat zwei Arbeitsgänge, das Schroten des Getreides zwischen zwei Mühlsteinen und das Sichten zwischen Mehl und Kleie, welches im Beutelwerk geschieht. Wassermühlen gehörten zu den ältesten und wichtigsten Landeskulturen, nur Bergwerke hatten ihnen gegenüber Vorrang. Nach altem deutschen Recht durfte jeder „ohne des anderen Schaden“ auf seinem Grund und Boden eine Mühle bauen, nur auf großen Flüssen war der Mühlenbau Königsrecht (Mühlenregal).

Eine Mühle war jedoch im Mittelalter eine so aufwendige und kostspielige Investition, dass sich nur Städte, Feudalherren oder Klöster eine solche Einrichtung leisten konnten. Sie wurden unterschiedlich bewirtschaftet, durch „Mühlenknechte“ der Besitzer oder durch Pächter. Es gab jedoch östlich der Elb-Saale-Linie kleinere Wassermühlen, die in Privatbesitz waren, die so genannten Erdmühlen. Diese mussten dem Feudalherren lediglich einen kleinen Zins zahlen.

Da die Mühlen mehr als für den Eigenbedarf produzierten, wurde von jeher Lohnmüllerei betrieben. Damit sie ausgelastet wurden, gab es den „Mühlenbann“, d. h. außer den bestehenden Mühlen durften auf einem bestimmten Gebiet keine weiteren gebaut werden.

Es herrschte Mahlzwang, da die Bauern ihre Mühle zugewiesen bekamen, in der sie ihr Getreide mahlen lassen mussten. Die Einhaltung des Mahlzwanges wurde durch die Kerbhölzer überwacht, das waren Holzscheite, die in der Mitte gespalten wurden. Davon bekam die eine Hälfte der Mahlgast, die andere der Müller. Brachte der Bauer sein Getreide zur Mühle, so wurde für jeden Scheffel über beide Hälften Kerben geschnitten. Die Redensart „etwas auf dem Kerbholz haben“, hat sich seither erhalten. Aus jedem Scheffel Getreide stand dem Mahlgast ein gehäufter Scheffel Mehl zu und ein viertel Scheffel Kleie. Der Lohn des Müllers war die „Metze“, der sechzehnte Teil des Getreides.

Von den Mühlen sagte man im Mittelalter: „Ist ein gar geruhiger und feiner nutz“. Der Mahlzwang wurde seit jeher von den Bauern als hart empfunden, er wurde in Preußen erst 1810 aufgehoben. Im Mittelalter gehörten die Müller zu den „unehrlichen“ Berufen, wie Leineweber, Töpfer, Zöllner, Musikanten, Schäfer und Bader. Deren Kinder wurden nicht in andere Zünfte aufgenommen. Dies ist sowohl von der Lohnmüllerei, wo manche Metze zuviel abgemessen wurde, als auch vom Mahlzwang her zu verstehen. Da die Müller für die Einhaltung des Mahlzwanges verantwortlich waren und auch eigenes Interesse daran hatten, waren sie bei den Bauern unbeliebt und wurden als heimliche Diebe angesehen. Die Stadtmüller organisierten sich später mit Bäckern, Zimmerleuten oder Maurern in einer Zunft, und die seit dem 17. Jahrhundert. allmählich zu größerer Selbständigkeit und Wohlhabenheit gekommenen Landmüller gründeten Innungen, die jedoch im Gegensatz zu den etablierten Zünften in der Stadt keinerlei politischen Einfluss besaßen. Von den Mühlen sagte man im Mittelalter: „Ist ein gar geruhiger und feiner nutz“. Der Mahlzwang wurde seit jeher von den Bauern als hart empfunden, er wurde in Preußen erst 1810 aufgehoben. Im Mittelalter gehörten die Müller zu den „unehrlichen“ Berufen, wie Leineweber, Töpfer, Zöllner, Musikanten, Schäfer und Bader. Deren Kinder wurden nicht in andere Zünfte aufgenommen. Dies ist sowohl von der Lohnmüllerei, wo manche Metze zuviel abgemessen wurde, als auch vom Mahlzwang her zu verstehen. Da die Müller für die Einhaltung des Mahlzwanges verantwortlich waren und auch eigenes Interesse daran hatten, waren sie bei den Bauern unbeliebt und wurden als heimliche Diebe angesehen. Die Stadtmüller organisierten sich später mit Bäckern, Zimmerleuten oder Maurern in einer Zunft, und die seit dem 17. Jahrhundert. allmählich zu größerer Selbständigkeit und Wohlhabenheit gekommenen Landmüller gründeten Innungen, die jedoch im Gegensatz zu den etablierten Zünften in der Stadt keinerlei politischen Einfluss besaßen.

Ein- oder mehrmals im Jahr versammelten sich Meister und Gesellen zur „Morgensprache vor offener Lade“, in welcher sämtliche Dokumente und die Kasse des Gewerkes auf- bewahrt wurde. Während der feierlichen Sitzung durfte nicht geraucht werden. In der Wolliner Amtsordnung heißt es: „Es soll kein Altermann, Gildemeister oder Amtsbruder, wenn das Amt zusammen ist, sich unterstehen, Toback zu trinken bei Strafe von 18 Schilling.“ Als Zeichen ihrer Würde trugen die Meister so genannte Maßstäbe mit den amtlich festgelegten alten Maßeinheiten. Die größten Verdienste erwarben sich die Zünfte durch die Heranbildung eines in moralischer und handwerklicher Beziehung tüchtigen Nachwuchses und an der Erziehungsarbeit, die sie den Meistern leisteten. Der Lehrling wurde „vor offener Lade“ für drei Jahre Lehrzeit angenommen. Er musste von ehelicher Geburt sein und von unbescholtenen Eltern abstammen. Nach „ausgestandener Lehrzeit“ wurde er in feierlicher Zeremonie zum Gesellen erklärt und musste dann, wie alle Handwerksgesellen „Jahr und Tag“ wandern.

„Glück zu! Einen schönen Gruß vom letzten Meister und Gesellen“, war der übliche Gruß der wandernden Müllerburschen. Die Wanderschaft hatte den Sinn, den Gesellen auf eigene Füße zu stellen und Handwerk und Welt besser kennen zu lernen.

Nach etlichen Wanderjahren konnte der Geselle Meister werden. Müller mussten in verschiedenen Handwerken bewandert sein (schmieden, zimmern, Mühlsteine schärfen).

1660 heißt es in der Handwerksordnung zu Aue: „Ein Müller, wenn er Meister werden will, soll zum Meisterstück ein überschlechtig Wasserrad abreißen (bauen), das Kamprad new kämmen, eine Haube (Haue) inn Mühlstein einsenken, das Getriebe vorstellen, die Mühle auf drei Teile fassen und solche untadelhaft gangbar machen“.

Geomantie von Mühlen

Wie bereits allgemein bei der Geomantie erwähnt, ist die Besonderheit des Alten Wissens ist der ganzheitliche Zusammenhang zwischen

- funktionell, praktisch und langlebig

- schön, ästhetisch und harmonisch und

- religiös, spirituell und geistig

Der Standort: Der Standort der Mühle wurde so gewählt, dass ein dort vorhandener kosmischer Einstrahlpunkt genau auf dem Mühlenstein strahlt. Man hat sozusagen die Mühle um den Mühlstein gebaut. Zugleich wurde darauf geachtet, dass die Wasserführung des Baches für einen ganzjährigen Betrieb optimal geeignet ist. Der Standort: Der Standort der Mühle wurde so gewählt, dass ein dort vorhandener kosmischer Einstrahlpunkt genau auf dem Mühlenstein strahlt. Man hat sozusagen die Mühle um den Mühlstein gebaut. Zugleich wurde darauf geachtet, dass die Wasserführung des Baches für einen ganzjährigen Betrieb optimal geeignet ist.

Das Gebäude: Wie bereits bei der allgemeinen Geomantie erwähnt, liegen die Außenkanten des Gebäudes auf Gitternetzzonen. Außer dem Gebäudeschutz wurde damit auch die Energie im Inneren des Hauses erhöht. Die durchschnittliche Energie im Gebäude beträgt zwischen 15.000 und 25.000 Bovis- Einheiten, die einen stärkenden Einfluss auf die Menschen hat. Aber für Insekten und Bakterien ist so eine hohe Energie nicht lebensfreundlich. Daher sind in den alten Mühlen keine Motten oder Mehl- und Holzwürmer zu finden. Außerdem erhöhen die hohen Energien die Haltbarkeit des Mehls um das 15fache gegenüber dem normalen heutigen Mehl.

Der Mühlstein: Wie bereits oben erwähnt, ist im Achsen-Mittelpunkt der Kosmische Einstrahlpunkt. Darüber hinaus lag er meistens auf der Erdstrahlen-Kreuzung des Global- und des Diagonalgitternetzes, das die Energie nochmals erhöht. Die Energie-Intensität kann bis zu 30.000 Bovis-Einheiten erreichen, die wir meistens nur bei starken Wallfahrtskirchen zu finden ist. Diese Energie erleichtert den „Initiationsprozess des Kornes“.

Symbole und Schutzpatrone: Es sind dies meist Sonnelaufsymbole, wie Spirale, Kreuz, Lebensbaum, Raute usw. auf Haustore, Fenster und Deckenbalken. Sie bewirken Hilfe, Schutz und Stärkung für Mensch und Haus. Der Schutzheilige der Müller war vor allem der hl. Nikolaus, den wir in der Mühle oder außen in einer Mauernische finden können. Er schützt dem Müller vor zuviel Wasser oder vor Sturzfluten, aber auch bei zu niedriger Wasserführung. Der Heilige, der nur in den Legenden zu finden ist, kann als mythologische Nachfolger des Wassergeistes, dem Nix oder Nick gesehen werden. So dürfte aus diesem Naturwesen ein Heiliger geworden sein. Auch finden wir des öfteren den hl. Florian, der vor allem vor der Entstehung von Bränden schützt und ebenfalls für optimalen Wasserstand zuständig ist. Weitere Schutzpatrone waren die Kirchenväter Hieromnimus, Ambrosius, Gregorius und Augustinus. Folgende Heilige haben einen Mühlstein als Attribut: Christina, Florian, Kallistus, Quirinus, Viktor von Marseille und Vincentius sowie Crispinus. Weitere Schutzheilige sind die hl. Anna und die hl. Katharina von Alexandria. Sie sind religionsgeschichtlich die Nachfolgerinnen der Weiblichen Dreifaltigkeit, Jungfraugöttin, Muttergöttin und Weise Alte. Wir finden sie auch als Schutzsymbole auf den Türen 20 + CMB + 07, nämlich als Catharina, Margarete und Barbara. Auch sie helfen den Müllersleuten. Symbole und Schutzpatrone: Es sind dies meist Sonnelaufsymbole, wie Spirale, Kreuz, Lebensbaum, Raute usw. auf Haustore, Fenster und Deckenbalken. Sie bewirken Hilfe, Schutz und Stärkung für Mensch und Haus. Der Schutzheilige der Müller war vor allem der hl. Nikolaus, den wir in der Mühle oder außen in einer Mauernische finden können. Er schützt dem Müller vor zuviel Wasser oder vor Sturzfluten, aber auch bei zu niedriger Wasserführung. Der Heilige, der nur in den Legenden zu finden ist, kann als mythologische Nachfolger des Wassergeistes, dem Nix oder Nick gesehen werden. So dürfte aus diesem Naturwesen ein Heiliger geworden sein. Auch finden wir des öfteren den hl. Florian, der vor allem vor der Entstehung von Bränden schützt und ebenfalls für optimalen Wasserstand zuständig ist. Weitere Schutzpatrone waren die Kirchenväter Hieromnimus, Ambrosius, Gregorius und Augustinus. Folgende Heilige haben einen Mühlstein als Attribut: Christina, Florian, Kallistus, Quirinus, Viktor von Marseille und Vincentius sowie Crispinus. Weitere Schutzheilige sind die hl. Anna und die hl. Katharina von Alexandria. Sie sind religionsgeschichtlich die Nachfolgerinnen der Weiblichen Dreifaltigkeit, Jungfraugöttin, Muttergöttin und Weise Alte. Wir finden sie auch als Schutzsymbole auf den Türen 20 + CMB + 07, nämlich als Catharina, Margarete und Barbara. Auch sie helfen den Müllersleuten.

Das Haus der Müllersleute liegt ebenfalls in der Zwischenhimmelsrichtung und damit stehen die Außenkanten des Gebäudes auf einem negativen Diagonalgitter zum Schutz. Die durchschnittliche Energie im Gebäude ist immer relativ hoch, damit in diesem Haus Gesundheit und Freude herrschen. Meistens fördert die Qualität dieser Energie die spirituelle Schau und Weisheit sowie die Herzensqualitäten. Manchmal läuft durch Eingang und Flur eine positive rechtsdrehende Wasserader, die einen energetisch reinigenden Einfluss auf die eintretenden Menschen hat. Diese Wasserader kann beispielsweise auch ein harmonisches Klima im Haus bewirken. Der Kamin des Backofens steht auf einer Globalgitternetzkreuzung mit einer hohen Energie-Intensität. Dies bewirkt eine optimale Verbrennung und guten Zug auch bei Tiefdruckwetter. Das hier gebackene Brot nimmt diese Energien auf und stärkt ganz besonders die Menschen, die es essen. Ähnliches gilt für die Backhäuser, die in der Nähe des Müllerhauses stehen. |

Von den Mühlen sagte man im Mittelalter: „Ist ein gar geruhiger und feiner nutz“. Der Mahlzwang wurde seit jeher von den Bauern als hart empfunden, er wurde in Preußen erst 1810 aufgehoben. Im Mittelalter gehörten die Müller zu den „unehrlichen“ Berufen, wie Leineweber, Töpfer, Zöllner, Musikanten, Schäfer und Bader. Deren Kinder wurden nicht in andere Zünfte aufgenommen. Dies ist sowohl von der Lohnmüllerei, wo manche Metze zuviel abgemessen wurde, als auch vom Mahlzwang her zu verstehen. Da die Müller für die Einhaltung des Mahlzwanges verantwortlich waren und auch eigenes Interesse daran hatten, waren sie bei den Bauern unbeliebt und wurden als heimliche Diebe angesehen. Die Stadtmüller organisierten sich später mit Bäckern, Zimmerleuten oder Maurern in einer Zunft, und die seit dem 17. Jahrhundert. allmählich zu größerer Selbständigkeit und Wohlhabenheit gekommenen Landmüller gründeten Innungen, die jedoch im Gegensatz zu den etablierten Zünften in der Stadt keinerlei politischen Einfluss besaßen.

Von den Mühlen sagte man im Mittelalter: „Ist ein gar geruhiger und feiner nutz“. Der Mahlzwang wurde seit jeher von den Bauern als hart empfunden, er wurde in Preußen erst 1810 aufgehoben. Im Mittelalter gehörten die Müller zu den „unehrlichen“ Berufen, wie Leineweber, Töpfer, Zöllner, Musikanten, Schäfer und Bader. Deren Kinder wurden nicht in andere Zünfte aufgenommen. Dies ist sowohl von der Lohnmüllerei, wo manche Metze zuviel abgemessen wurde, als auch vom Mahlzwang her zu verstehen. Da die Müller für die Einhaltung des Mahlzwanges verantwortlich waren und auch eigenes Interesse daran hatten, waren sie bei den Bauern unbeliebt und wurden als heimliche Diebe angesehen. Die Stadtmüller organisierten sich später mit Bäckern, Zimmerleuten oder Maurern in einer Zunft, und die seit dem 17. Jahrhundert. allmählich zu größerer Selbständigkeit und Wohlhabenheit gekommenen Landmüller gründeten Innungen, die jedoch im Gegensatz zu den etablierten Zünften in der Stadt keinerlei politischen Einfluss besaßen. Der Standort: Der Standort der Mühle wurde so gewählt, dass ein dort vorhandener kosmischer Einstrahlpunkt genau auf dem Mühlenstein strahlt. Man hat sozusagen die Mühle um den Mühlstein gebaut. Zugleich wurde darauf geachtet, dass die Wasserführung des Baches für einen ganzjährigen Betrieb optimal geeignet ist.

Der Standort: Der Standort der Mühle wurde so gewählt, dass ein dort vorhandener kosmischer Einstrahlpunkt genau auf dem Mühlenstein strahlt. Man hat sozusagen die Mühle um den Mühlstein gebaut. Zugleich wurde darauf geachtet, dass die Wasserführung des Baches für einen ganzjährigen Betrieb optimal geeignet ist. Symbole und Schutzpatrone: Es sind dies meist Sonnelaufsymbole, wie Spirale, Kreuz, Lebensbaum, Raute usw. auf Haustore, Fenster und Deckenbalken. Sie bewirken Hilfe, Schutz und Stärkung für Mensch und Haus. Der Schutzheilige der Müller war vor allem der hl. Nikolaus, den wir in der Mühle oder außen in einer Mauernische finden können. Er schützt dem Müller vor zuviel Wasser oder vor Sturzfluten, aber auch bei zu niedriger Wasserführung. Der Heilige, der nur in den Legenden zu finden ist, kann als mythologische Nachfolger des Wassergeistes, dem Nix oder Nick gesehen werden. So dürfte aus diesem Naturwesen ein Heiliger geworden sein. Auch finden wir des öfteren den hl. Florian, der vor allem vor der Entstehung von Bränden schützt und ebenfalls für optimalen Wasserstand zuständig ist. Weitere Schutzpatrone waren die Kirchenväter Hieromnimus, Ambrosius, Gregorius und Augustinus. Folgende Heilige haben einen Mühlstein als Attribut: Christina, Florian, Kallistus, Quirinus, Viktor von Marseille und Vincentius sowie Crispinus. Weitere Schutzheilige sind die hl. Anna und die hl. Katharina von Alexandria. Sie sind religionsgeschichtlich die Nachfolgerinnen der Weiblichen Dreifaltigkeit, Jungfraugöttin, Muttergöttin und Weise Alte. Wir finden sie auch als Schutzsymbole auf den Türen 20 + CMB + 07, nämlich als Catharina, Margarete und Barbara. Auch sie helfen den Müllersleuten.

Symbole und Schutzpatrone: Es sind dies meist Sonnelaufsymbole, wie Spirale, Kreuz, Lebensbaum, Raute usw. auf Haustore, Fenster und Deckenbalken. Sie bewirken Hilfe, Schutz und Stärkung für Mensch und Haus. Der Schutzheilige der Müller war vor allem der hl. Nikolaus, den wir in der Mühle oder außen in einer Mauernische finden können. Er schützt dem Müller vor zuviel Wasser oder vor Sturzfluten, aber auch bei zu niedriger Wasserführung. Der Heilige, der nur in den Legenden zu finden ist, kann als mythologische Nachfolger des Wassergeistes, dem Nix oder Nick gesehen werden. So dürfte aus diesem Naturwesen ein Heiliger geworden sein. Auch finden wir des öfteren den hl. Florian, der vor allem vor der Entstehung von Bränden schützt und ebenfalls für optimalen Wasserstand zuständig ist. Weitere Schutzpatrone waren die Kirchenväter Hieromnimus, Ambrosius, Gregorius und Augustinus. Folgende Heilige haben einen Mühlstein als Attribut: Christina, Florian, Kallistus, Quirinus, Viktor von Marseille und Vincentius sowie Crispinus. Weitere Schutzheilige sind die hl. Anna und die hl. Katharina von Alexandria. Sie sind religionsgeschichtlich die Nachfolgerinnen der Weiblichen Dreifaltigkeit, Jungfraugöttin, Muttergöttin und Weise Alte. Wir finden sie auch als Schutzsymbole auf den Türen 20 + CMB + 07, nämlich als Catharina, Margarete und Barbara. Auch sie helfen den Müllersleuten.